異なるレイアウトの文章を照合して差分検査する「Collate Pro」。

Collate Proの機能は以前も紹介しましたが、導入からしばらく時間が経ち作業実績も増えてきました。

実作業の中で気づいた問題点やその解決法などを紹介します。

Collate Proによるデジタル検査

プリプレスの制作現場でデジタル検査といえば、修正後と修正前の誌面をPDF化して照合し、差分を検査する方法(通称:デジ検)が一般的です。

デジ検では、修正ミスや漏れが無いか、指定外変化を起こしている箇所は無いか、といったことを確認しています。

ただし、これは検査対象のレイアウトが同一であることが実施条件となります。そのため、デジ検は再校以降の作業後に行われています。

それに対し、初校作業後に行う検査は、組版後の誌面と原稿(Wordテキスト等)との突き合わせ(引き合わせ)校正です。

これは、文字がすべて指定通りに流し込まれているか、組版後の誌面と原稿を人の目で見比べて確認するという、非常に手間のかかる検査です。人の目で行うため、見落としなどを完全になくすことはできません。

この検査をコンピュータで精密に行えるようにしたのがCollate Proです。

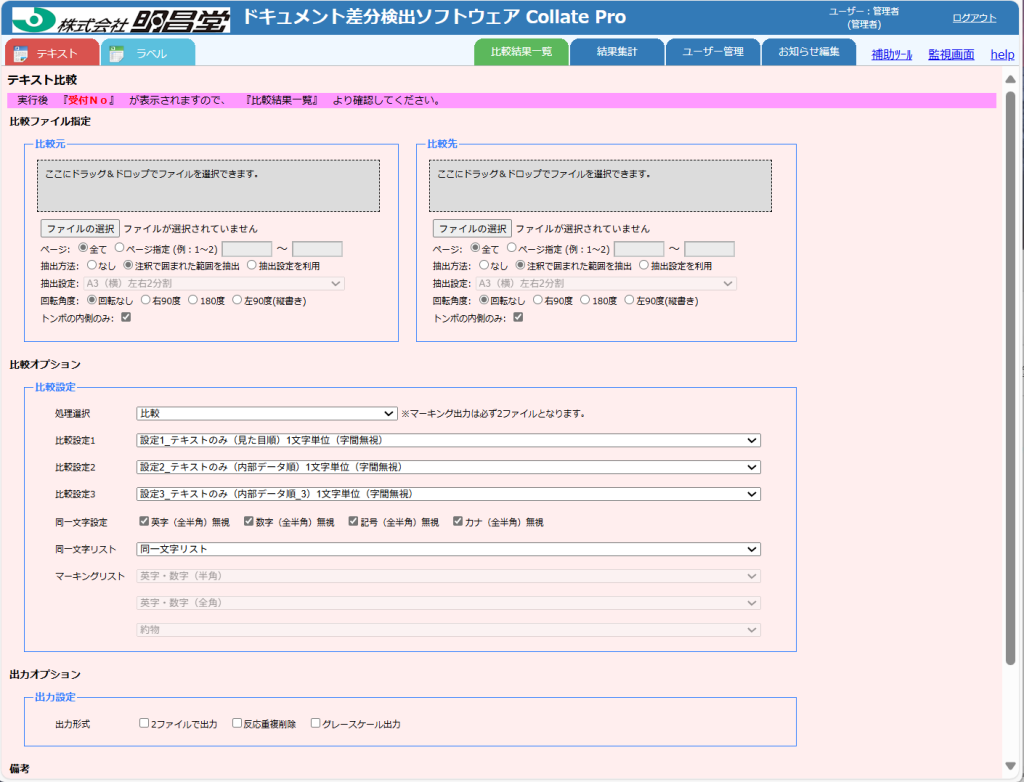

▲Collate Proの操作画面

そもそも、原稿と組版後の文字が一致しないのはなぜか?

人為的なミスだけではなく、入稿データの多様化、また作業環境の違いにより、文字化けや文字飛びが発生する危険性があるからです。

例えば、一太郎で作成されたデータをWord形式で保存したものをInDesignに取り込むと、ルビが付与されている文字の抜け落ちが発生する症例はよく知られています。

また自動組版を行う際、細かく設計を行ったつもりでも、思った通りに文字が流し込まれないことがあります。

このようなミスやトラブルの防止のため、当社では初校作業後に、Collate Proを使って原稿と組版後の誌面を照合検査しています。

しかしCollate Proを導入してすぐに、レイアウトによっては上手く検査が行えないケースがあることがわかり、その解決が課題でした。

導入からしばらく時間が経ち、様々な検査を行う中で、そういったケースでも正しく検査を行う方法がいくつか分かってきました。

今回はその一つ、Acrobatの囲みツールを使う方法をご紹介します。

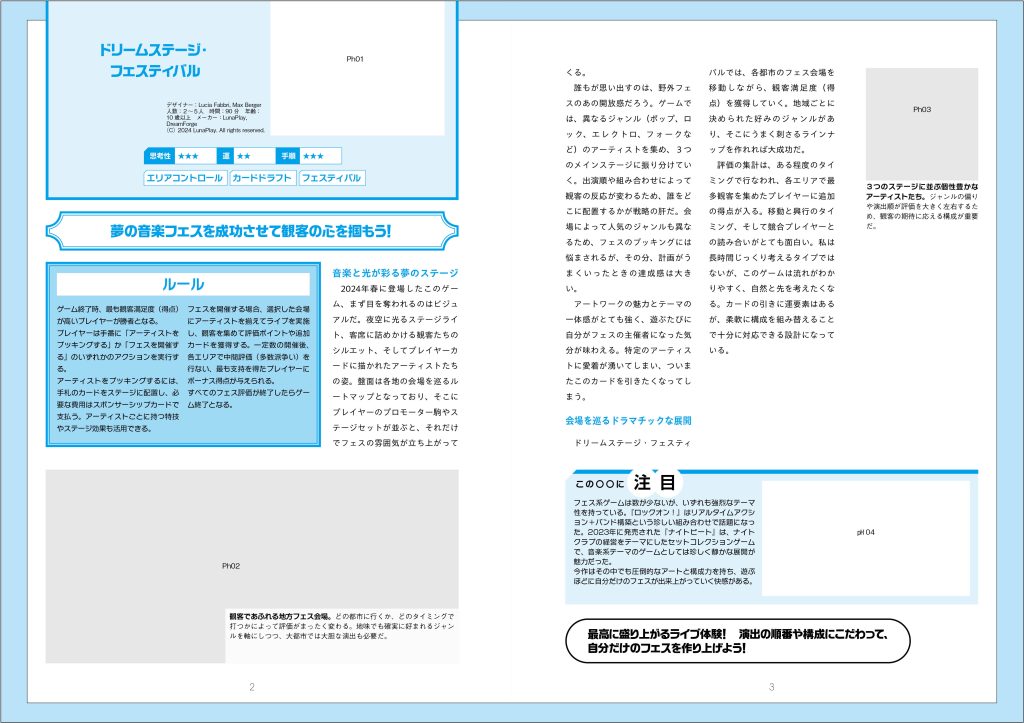

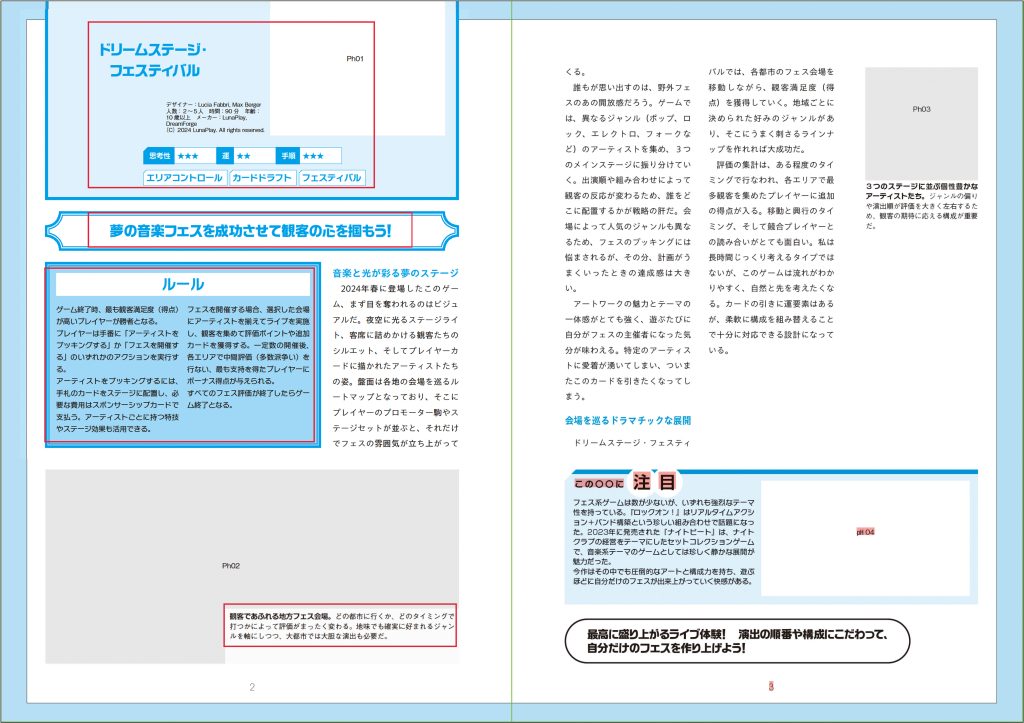

【CASE1】3段組みの雑誌風レイアウト

横組み3段組のレイアウトの誌面です。所々に囲みや写真などが配置されています。

原稿はWordで入稿されており、当然ですが誌面のよう3段組みになっているわけではなく下のような状態です。

これまでの経験上、一見してCollate Proでの検査は厳しいのかなと思いました。

特に何の処理も行わずに、Collate Proに検査させてみると、やはり下のような結果となりました。

色が着いている部分が、Collate Proが原稿データと一致していないと判断した箇所になります。

実際には、原稿と誌面の文字に差異はないのですが、こういったレイアウトでは正確な検査結果が出ませんでした。

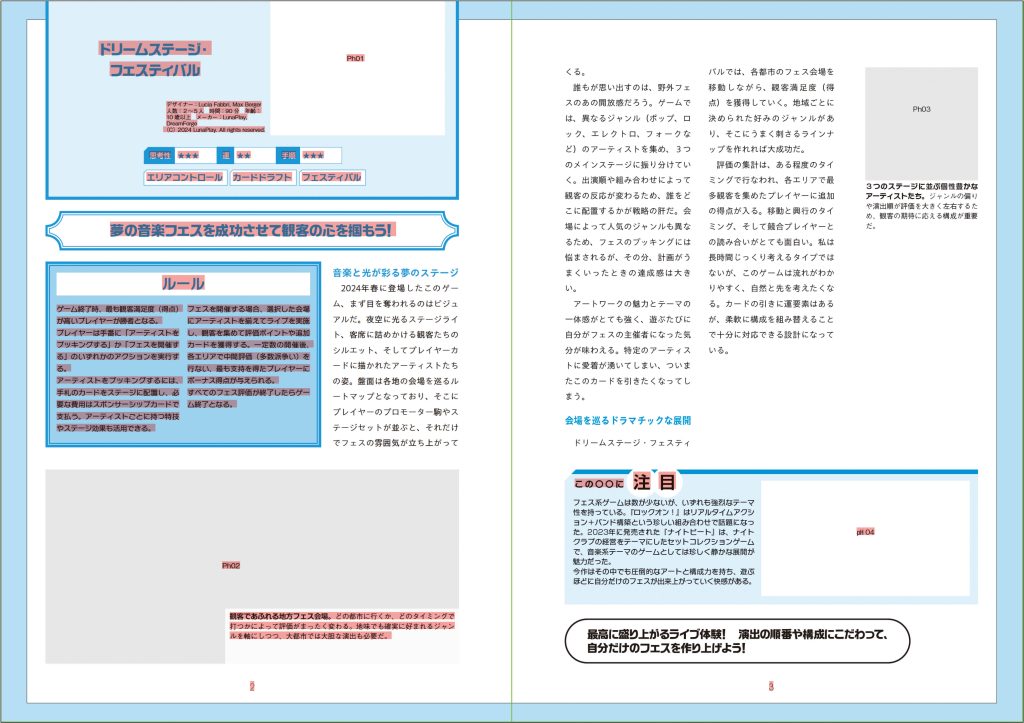

Acrobatのコメント機能の囲みツールを使用して、先ほどの検査で赤く反応していた部分を囲み、二度目の検査を行います。

そうするとCollate Proは囲みの中だけを検査対象と判断し、正しく検査をしてくれます。

このようにポイントを絞りながら複数回検査を行うことで複雑なレイアウトにも対応できます。

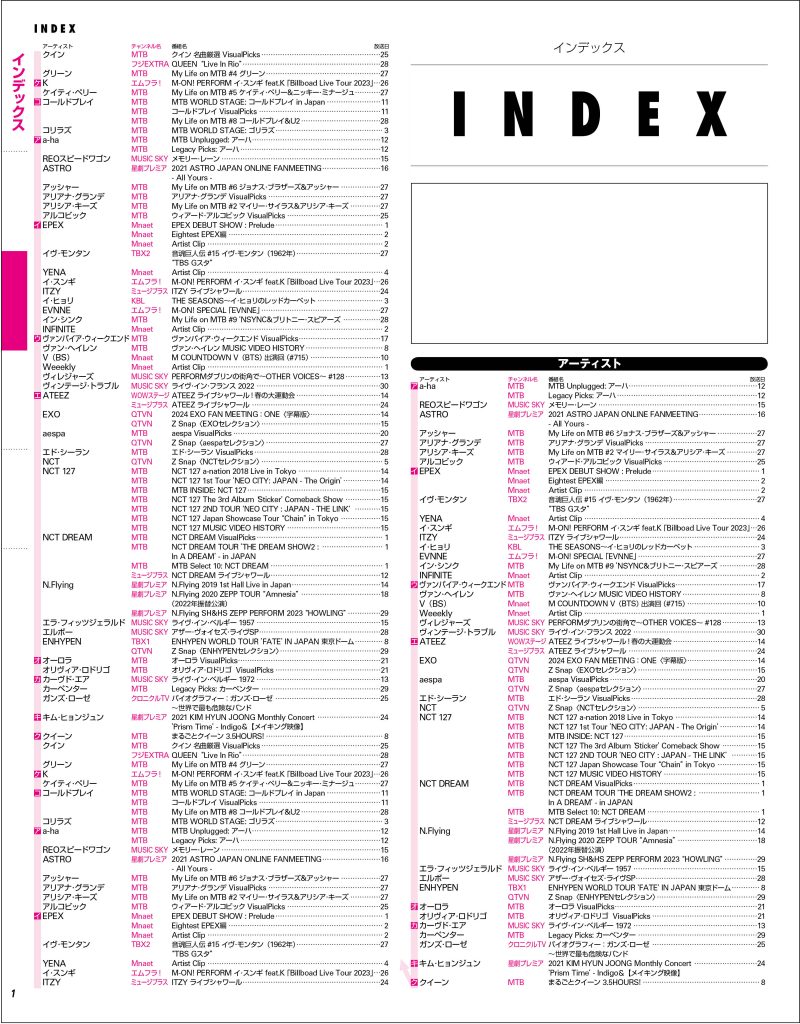

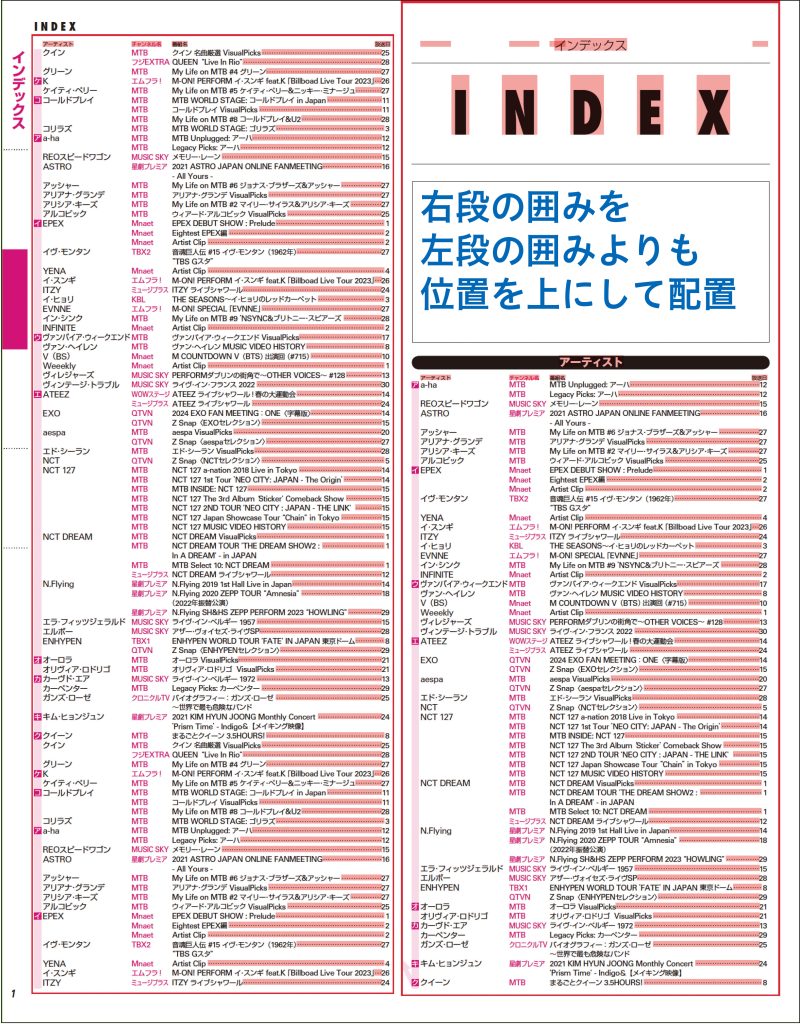

【CASE2】右段から左段に流れるINDEXページ

横組み2段組の誌面ですが、右段から左段に文字が流れていく形になっています。

原稿は下のようなExcelデータです。

まずは、Acrobatの囲みツールを使わずにそのまま検査を行ってみます。

実際にはExcelデータと誌面の文字内容に差異がないのにも関わらず、多くの部分が赤く反応しています。

これは、Collate Proの特性上、左上から右下に向かって検査していくためと思われます。

Acrobatの囲みツールで、右段と左段をそれぞれ囲ってから検査をしたところ、上のような結果になりました。正しく検査ができています。

この際、右段の囲みの位置を左段の囲みよりもやや上に配置します。このようにすることで、Collate Proは右の段から検査を始めてくれます。

以上のように、Acrobatの囲みツールを活用することによりCollate Proを機能させるテクニックをご紹介しました。

Collate Proは非常に優秀な検査ソフトウェアです。

当社では今後もCollate Proの研究を進め、成果がまとまったらあらためてご紹介いたします。

コメント